-

Par emiliousollies le 25 Mai 2009 à 10:02

Chapitre 3 : Enfance et jeunesse d'un pied noir.

Je me souviens de la manière dont je l'ai vécu : j'avais sept ou huit ans. Nous étions comme d'habitude en classe au lycée Lamoricière. Il y eut un piétinement de foule dans le couloir et la porte de la classe s'ouvrit soudain sur un groupe de grandes personnes menée par le surveillant général ; parmi elles, se trouvait ma mère, ce qui m'étonna fort. Le surveillant lut une déclaration obscure sur la loi puis une liste des élèves chassés. Ma mère, droite, très pâle, avec une grande douceur rangeait mes crayons dans leur plumier, les cahiers les livres dans le cartable, en m'expliquant sans détail qu'on rentrait à la maison. Plusieurs élèves faisaient de même. Un silence profond régnait, troublé par le bruit furtif des départs. J'entendis chuchoter dans mon dos : « C'est les Juifs ! », mais je ne compris pas le rapport. Chez nous, ma mère expliqua à mon frère aîné déjà revenu et moi-même qu'à cause de la guerre nous ne pourrions plus aller en classe au Lycée Lamoricière : pendant quelques jours elle assurerait les cours et prochainement nous devrions aller dans une autre école. Elle ajouta gravement qu'il fallait maintenant faire attention de ne pas sortir dans la rue où nous passions nos loisirs avec les voisins de notre âge. Elle n'eut aucun cri de colère. A aucun moment, je ne me souviens d'avoir entendu chez nous, pendant cette période de guerre, des récriminations violentes ou des manifestations de haine contre la France d'alors.

Nous avons subi beaucoup d'injures, d'intolérance, de discrimination, nous avons eu peur plusieurs fois pour notre vie, sachant ce qu'il était advenu en France de nos coréligionnaires, mais notre sentiment patriotique, notre sentiment d'être français ne fut pas entamé. Finalement, nous n'avons pas été décimés en Algérie, si ce n'est notre contingent de morts tombés au champ d'honneur ; si nous n'étions pas tolérés dans les écoles nous étions parfaitement aptes à manœuvrer et à stopper les balles allemandes ! Comme les tabors ou les zouaves, nous fîmes une guerre glorieuse. Mon père et un de ses six frères, eurent la chance que leur femme leur donne un quatrième enfant juste avant d'être embarqués pour la métropole. Deux autres firent une guerre complète : l'un fut fait prisonnier au combat lors de la débâcle dans les Ardennes. Par une astuce et une chance inouïes, il se fit passer auprès des Allemands pour Arabe, en parlant la langue, et fut interné en Allemagne dans une ferme, où il remplaça aux champs et au lit un brave paysan mobilisé. Je ne l'ai pas entendu regretter cette situation dans les narrations de ses exploits guerriers, si ce n'est le risque permanent et mortel d'être démasqué ou dénoncé ; mais il survécut.

L'autre frère réussit à rejoindre le Maroc par l'Espagne et fut mis sous les drapeaux à Casablanca, avant de faire la campagne d'Italie et d'Allemagne. Les derniers, malades ou décédés ne furent pas mobilisés.

Mon père, très affable et prêt à rendre service, de plus extrêmement connu dans la ville pour son caractère jovial et bon enfant, fut très vite estimé de ses supérieurs et ne tarda pas à obtenir un régime spécial. Il dépannait souvent les officiers avec sa voiture ou avec le stock considérable de ses produits professionnels qu'il avait provisionné dans l'éventualité de la guerre. Il eut même droit à plusieurs certificats pour bons et loyaux services. Il fut pistonné très rapidement et put coucher à la maison, prit ses repas en famille et ne fit que quelques jours de prison honorables pour avoir été porté absent une ou deux fois dans des appels de nuit impromptus : on lui téléphonait, mais avec le couvre-feu il arrivait trop tard !

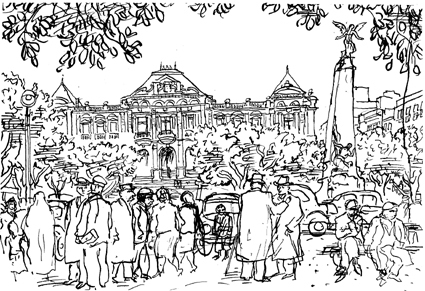

En grandissant, la ville d'Oran, dans sa partie centrale, s'étendit sur le plateau légèrement incliné qui domine le port et la mer, encadrée d'un côté par le port de Santa Cruz, dé l'autre plus loin par la Montagne des Lions (en réalité, une grosse colline où on ne traqua jamais de lions depuis plusieurs siècles ! ). Là, s'étalait la ville européenne. Les palmiers et le soleil en plus elle pouvait ressembler à n'importe quelle grande ville de France. De larges avenues, des rues bordées de beaux immeubles, de magnifiques monuments, d'imposants édifices publics la composaient. Le Théâtre, devenu plus tard Opéra Municipal, comportait en façade un escalier monumental donnant sur un hall très élégant, aux magnifiques colonnes qui encadraient un escalier imposant à deux volées en spirale avec de nombreuses statues et d'immenses miroirs rehaussant la majesté des lustres. Lors des soirées d'opéra, de gala, ou quand passaient les tournées Karsenti, on y stationnait pour regarder déambuler la foule habillée pour la parade et dont la tenue devait être impeccable, sans aller jusqu'à l'habit. Les robes du soir n'étaient pas exceptionnelles mais faisaient parvenue pour celles qui n'en portaient pas. Il fallait être élégant, mais sans ostentation excessive.

Opéra Place d'armes

Fou d'opéras lyriques, mon père nous racontait comment, enfant, il obtenait une entrée en portant les accessoires ou en surveillant les camions qui déballaient les décors. Plus grand, il économisait quelques sous pour s'offrir une chaise au poulailler. Il se targuait d'avoir une agréable voix de ténor et, de mémoire sans jamais avoir appris la musique, il fit succomber plus d'une belle en débitant ses sérénades préférées de Faust, Aïda, Le Trouvère, Paillasse ou Carmen, qui l'avaient marqué. Abonné, il m'emmena quelquefois en remplacement de ma mère avec qui il s'était disputé et qui refusait de sortir en représailles. Elle m'autorisait alors à l'accompagner afin de ne pas perdre la place et pour qu'il ne fut pas seul. Mon père buvait les airs principaux, les fredonnant en même temps que les chanteurs. Quand il y avait des assassinats dans Carmen ou dans Paillasse, il poussait le couteau ; il encourageait les acteurs à la façon italienne sans le savoir, et réclamait des bis debout. Pendant les entractes, il retrouvait ses amis férus de musique, avec lesquels il critiquait les interprétations, faisant des comparaisons entre tel ou tel baryton de la saison dernière ; ou il rejoignait la loge des chefs d'orchestre qu'il connaissait tous personnellement et les gratifiait de nombreux petits cadeaux ou faveurs commerciales.

Place de la Bastille

Les monuments et bâtiments Napoléon III étaient légion : la Préfecture égarée à la limite des quartiers juif et espagnol, près du port, la Mairie avec ses deux lions fameux, la Grande Poste, la Banque d'Algérie, le Lycée Lamoricière où je passais dix ans de ma vie avant de continuer quelques études en France, le Palais de Justice et la Maison du Colon aux merveilleuses mosaïques représentant les moissons. Une rare concession au style local avait été accordée à la Gare couronnée d'un joli minaret surplombant de belles arcades en arceaux mauresques. Beaucoup des premières artères avaient été débaptisées après la chute de l'Empire, pour se parer de noms républicains ou de ceux de militaires éminents ayant oeuvré à la conquête de l'Algérie. Le centre ville, bâti dès 1870, comportait des immeubles de grande classe et la partie résidentielle la plus chic était comprise entre le boulevard Front de mer et la Place des Victoires, avec de magnifiques ouvertures sur le port, la mer, la baie jusqu'au port militaire de Mers El-kébir, et le village de Canastel où trônait le Casino aux fêtes splendides.

Canastel

CanastelOran ne manqua jamais d'espace pour se développer et à toutes les époques furent créés de nouveaux quartiers de plus en plus éloignés du centre où le mélange des ethnies se trouva facilité, sans pour autant aboutir à un brassage. On acceptait un essaimage, pas une colonisation. La communauté la moins admise dans l'habitat était l'arabe. Dans les quartiers périphériques, ils pouvaient s'implanter sans trop de problèmes, en se faisant respecter par une serviabilité, une gentillesse, une propreté exemplaires. Mais, dans le centre ville, à part dans les marchés ou dans quelques emplois subalternes, ils ne s'aventuraient pas à s'installer ; on pouvait compter sur les doigts d'une main les quelques Arabes riches ou européanisés qui s'enracinaient dans la cité : ceux-là préféraient une villa ou une propriété à la façon arabe à l'extérieur de la ville, où ils pouvaient vivre à leur manière sans faire sourire.

Rue de la Bastille. Le marché

Rue de la Bastille. Le marchéLe dimanche matin, quand j'étais enfant, mon père nous emmenait régulièrement voir sa mère restée dans la maison natale près du Camp Militaire Saint Philippe, tout en haut de la vieille ville et du ravin Raz-el-Aïn. Pour y arriver, nous parcourions le plus souvent la rue de la Révolution ou «Rue des Juifs». C'était extraordinaire ! Elle était réputée dans toute l'Oranie et toutes les communautés la fréquentaient pour sa chalandise. Plus tard, quand il y eut les « évènements », le quartier devint moins sûr du fait de sa proximité avec la Kasbah qui l'avait débordé, rongeant les immeubles vétustes et désaffectionnés par les Israélites. Le marché de la rue de la Bastille prit alors une extension et un certain renom dans la population bourgeoise, mais je n'y ai pas retrouvé l'âme des marchés d'orient si folkloriques. La Bastille était un marché réservé aux Européens, même si les boutiquiers y étaient très mélangés.

Faubourg du ravin Raz-el-Aïn

Faubourg du ravin Raz-el-AïnPar contre, rue des Juifs, les Espagnols, les Arabes, les Français y venaient de loin pour un achat ou un autre prétexte. On y parlait autant juif, arabe, espagnol que français. On y trouvait de tout et du meilleur : la charcuterie casher, sans porc, les meilleurs poulets tâtés, choisis, triés, plumés et sacrifiés devant vous, selon les différents rites (Il fallait attendre le rabbin sacrificateur qui courrait d'une échoppe à une autre pour mieux gagner sa vie.) , les meilleurs olives et condiments de toutes sortes dans d'immenses tonneaux ( je mis de nombreuses années à arriver à voir ce qu'il y avait dedans ! ), la meilleure viande sélectionnée, vérifiée religieusement et garantie sans maladie bien avant que le contrôle sanitaire ne fut institué ; le poisson tout frais péché, réapprovisionné toutes les heures ; les semoules et pâtes de toutes confessions, les marchands de vêtements, de bonneterie, les quincailliers. Les commerçants étaient incollables : vous pouviez demander n'importe quoi ils arrivaient à vous le sortir d'un recoin poussiéreux..

Dimanche matin Boulevard Clémenceau

Dimanche matin Boulevard ClémenceauLa rue grouillait, les trottoirs étaient tous occupés par des éventaires remplis à ras bord, les effluves se mêlaient, les cris fusaient de toute part, les gens courraient comme des fourmis d'un endroit à l'autre pour trouver les meilleurs produits, remplissant leurs couffins ou leurs filets en toile cirée. Tout le monde connaissait tout le monde jusqu'à la troisième génération et on croyait toujours obtenir un prix spécial, souvent inventé, surévalué, mais c'était un ami ! Alors, on ne lui en tenait pas rigueur, c'était la règle ; on se rattraperait soi-même à la prochaine occasion ! La rue était jonchée des déchets de cette activité fébrile. En même temps qu'on se hâtait, il fallait prendre garde de ne pas écraser les têtes sanglantes des volailles, de ne pas renverser les paniers remplis de leurs plumes floconneuses, de ne pas glisser sur une sardine ou un rouget écrasé. A midi, c'était un vrai champ de bataille, il y avait des détritus partout. Mais à trois heures, la rue,complètement désertée, était présentable, tout avait été nettoyé à grande eau par la benne à cheval et une armée d'Arabes aux balais de branches.

Une fois ses achats faits, Armand n'oubliait pas le rituel de la visite due à sa mère à qui il apportait ravitaillement et friandises.

Elle habitait toujours cette vieille maison du Quartier Saint Philippe où mon père et tous ses frères étaient nés, une maison typique de l'époque espagnole où les logements de deux à trois pièces pour les plus grands, donnaient sur une étroite cour intérieure. Elle était maintenant occupée moitié par des juifs moitié par des musulmans. On accédait aux appartements par une coursive qui ceinturait le patio à chaque étage, desservie par un couloir et un escalier obscurs souvent sales et hantés par les cafards, qu'enfant je craignais de traverser. Les appartements les plus grands jouissaient d'une terrasse intérieure en plein air donnant sur la cour, où l'on pouvait mettre une table ou un tapis au sol pour recevoir les voisins et les amis, manger, boire le thé à la menthe ou le café. Les enfants passaient d'un étage à l'autre, y jouaient, faisant un vacarme continuel. Plus que centenaire la maison faiblissait, les carrelages n'étaient plus que morceaux et les escaliers penchaient dangereusement donnant le vertige. Mardochée, forte femme aux traits marqués et avachis, n'avait pas la grâce de ma grand-mère maternelle ; celle-là avait le teint clair, des cheveux blancs immaculés tirés en chignon, un parler trois quarts français, un quart espagnol de Tétouan, une tenue vestimentaire européenne habituellement noire et sévère puisque veuve. L'autre très brune, revêtait la tenue traditionaliste orientale, des chasubles lourdes sur les jupons, un grand châle jeté sur les épaules, les cheveux longs dans le fichu noué autour de la tête à l'arabe, des colliers d'or autour du cou, les oreilles percées allongées par des boucles chargées. Elle ne pratiquait que l'idiome juif, refusant de proférer les quelques mots de Français qu'elle connût. Mon père lui apportait les provisions pour la semaine, car elle ne sortait jamais. Il était le plus aisé de ses fils, et, par habitude, intérêt ou désintérêt, il resta le seul à s'occuper d'elle jusqu'à sa mort difficile à plus de quatre vingt dix ans, en pleine guerre d'Algérie.

La cour commune

La cour communeDès que mon père arrivait, elle pleurnichait, commençait ses récriminations contre le couple juif qu'il avait engagé pour veiller sur elle, et qui avec les années devint une famille nombreuse et finit par coloniser l'appartement et la reléguer dans une pièce qu'elle ne pouvait même plus occuper exclusivement. Armand me traduisait quelquefois : «Elle est toujours seule, personne de la famille ne vient la voir, on ne s'occupe pas d'elle, elle mange mal, on lui vole ses affaires...». Pendant la visite, je restais assis sur une chaise, paralysé et proche de l'horreur, à observer ces lieux étrangers où des photos jaunies montraient des personnages baroques qui pouvaient être mes parents, où les lits de fortune encore défaits encombraient la salle à manger. Seuls les meubles anciens me plaisaient, surtout un buffet sculpté avec des colonnettes et de nombreuses portes ouvragées de personnages. Je regardais à la fenêtre avec impatience dans la cour les murs décrépis encore tapissés d'azulejos au charme antédiluvien ou s'encadrait quelquefois des têtes curieuses . J'avais hâte de quitter ces .lieux inquiétants où ma mine bourgeoise, endimanchée détonnait ; je me sentais gêné au milieu des gosses morveux qui me regardaient avec envie étant le fils du bienfaiteur, des voisins indiscrets et dépenaillés, des femmes hurlant d'un étage à l'autre. J'étais soulagé lorsque mon père amorçait le départ avec force billets de banque à toute la ribambelle et que nous remontions dans la 11 CV Citroën garée en bas sur la chaussée terreuse et cahoteuse, aux trottoirs incertains.

Paradis Plage

Paradis PlagePuis si par hasard nous n'allions pas au restaurant de poisson Frédérico à Paradis-Plage ou Salanon à Aïn-el Turck, ou à La Palestre, il faisait la tournée de ses amis et clients qui tenaient des échoppes d'alimentation. Ils le reconnaissaient et lui fourguaient ce qu'il y avait de meilleur et de plus cher : d'abord c'était l'épicier pour la charcuterie locale, les boudins, mortadelle et tutti quanti accompagnée des jambons de France ou d'Italie, le boucher pour le gigot, les côtelettes et les saucisses, le poissonnier pour quelques kilos de rougets ou de soles et, couronnement le pâtissier Cutillas à l'Épi d'Or pour les merveilleuses meringues chantilly et les délicieux russes à la pâte aux amandes craquante - dont je rêve encore. Nous rentrions mes bras chargés, et invariablement, ma mère explosait : « J'ai déjà fait le marché pour plusieurs jours, j'ai tout acheté, que va-t-on faire de tout cela ? Mariquita ! » Et mon père répondait qu'il était obligé de faire plaisir à ses clients, qu'on lui faisait cadeau de la moitié des choses, qu'il aimait avoir l'abondance des plats. En réalité, mon père grand seigneur adorait faire du spectacle, amuser la galerie, avoir un auditoire. Alors chaque fois qu'il entrait dans une boutique, il était salué de loin comme un bon vivant : « Ah ! Voilà Armand ! ». Et on faisait cercle pour écouter ses galéjades et polissonneries. Comme disait ma mère, c'était un amuseur public, plein d'esprit et de séduction, beau parleur, beau garçon avec un sourire enjôleur, aimé des femmes comme des hommes. il utilisait aussi bien le français, l'espagnol ou l'arabe ; partout, il savait se faire accueillir comme un ami véritable. Les gens se mettaient en quatre pour lui rendre service, ou l'estamper, car il avait le cœur sur la main et je me souviens la première année ou je travaillai avec lui, de son livre de crédit commercial : les pages étaient incroyablement remplies des dettes de ses clients dont il ne portait que la moitié. Et pourtant, il fit fortune malgré toutes ses erreurs ; certainement aussi un peu grâce à ma mère qui était aussi économe que lui était dispendieux ; mais comme il disait : « Quand il donnait un sou, il lui en revenait quatre ! ». Il distribuait partout des pourboires royaux, offrait l'apéritif à une cour de dix, quinze personnes ; c'était un génie du commerce : les gens faisaient la queue pour être servis par lui et même se faire insulter avec grâce. Les boniments, l'esprit gouailleur et polisson qu'il maniait à ravir, se moquant de l'un dans une langue pour écorcher un rieur dans une autre, faisaient rire tout le monde. Il avait des centaines d'amis, depuis les balayeurs de rue qu'il gratifiait de « douros », jusqu'aux préfets ou directeurs de cabinets qu'il circonvenait avec élégance. Mais il avait un talon d'Achille : autant avait-il le don de la parole, autant ne savait-il presque pas écrire et connaissait très peu l'orthographe. Ce fut ma mère qui lui apprit les rudiments littéraires et épistolaires qu'il connaissait et dont il se satisfit, ayant le don de faire faire par les autres tout ce qui lui déplaisait ! Il dictait très bien et s'entourait systématiquement d'un ou d'une « chaouch » souffre-douleur qui tenait sa plume et devait enregistrer en se tenant derrière lui tout ce qui était nécessaire pour son activité. En voyage, ma mère, femme lettrée à la belle écriture élancée, était chargée de remplir les fiches d'hôtel ou les documents douaniers. Doué d'une mémoire prodigieuse, il n'oubliait jamais ni un nom, ni une physionomie et je le vis une fois reconnaître une personne effarée croisée dans un ascenseur, qu'il n'avait rencontrée qu'une fois, vingt ans auparavant !

Promenade de l'étang

Promenade de l'étangSitué rue Paixhans, en plein centre, dans un immeuble bourgeois élevé vers 1930, notre appartement de trois pièces, loué dès qu'il fût achevé, fût notre résidence depuis la naissance de mon frère aîné jusqu'à notre départ tragique en 1962. Mes parents eurent la chance de pouvoir louer un autre appartement contigu de deux pièces, lors de la naissance de mon troisième frère, ce qui nous permit de disposer d'une demeure enviable pour l'époque. La maison était excellemment placée : proche du lycée Lamoricière que nous fréquentâmes successivement mes trois frères et moi de l'âge de six ans jusqu'au baccalauréat, à part une courte interruption forcée pendant la guerre. Nous étions à proximité de la Poste, du Conservatoire, des jardins publics du Petit Vichy, des cinémas, du marché de la rue de la Bastille et de sa Place avec les kiosques à glaces ; voisins de tout le centre ville commercial et des administrations. C'est ce qui fait que je n'ai personnellement bien connu d'Oran que ces limites, n'allant que rarement dans les faubourgs périphériques qui me restèrent étrangers sans que j'en éprouvasse alors de regret. Nous grandîmes à l'ombre des immeubles de notre quartier, n'en sortant pratiquement que pour nous oxygéner au loin : d'abord à Tlemcen, à la Villa Rivaud ou à la villa Marguerite, hôtels pensions prisés avant la guerre de 1939 par les Oranais qui s'y retrouvaient et où les enfants pouvaient librement vagabonder dans la nature.

Basse ville

Basse villePuis avec l'aisance, nous allions en France une partie des grandes vacances faire la cure, à Cauterets, la Bourboule, en Savoie. Plus tard, nous acquîmes une villa d'été à Paradis-plage sur la côte à une quinzaine de kilomètres à l'Ouest d'Oran où tout le département tenait ses quartiers d'été. Nous y déménagions pour la durée des vacances scolaires, nous joignant à la migration estivale de la moitié de la ville. C'est malheureusement là que se noua le drame de ma vie.

En hiver et au printemps on retrouvait ses connaissances aux Planteurs ou à la Palestre. Les plus fortunés déjeunaient dans les restaurants où il fallait retenir très tôt. Pour arriver à pied aux Planteurs, il fallait remonter le versant amont du ravin Ras-el-Aïn par un chemin abrupt en étage, sentier campagnard qui passait au milieu des gourbis et traversait un cimetière arabe aux pierres tombales blanches plantées dans la montagne à flanc de colline, où les figuiers de Barbarie faisaient office de monuments. En voiture la route passait d'abord par les bas quartiers et remontait la montagne en multiples lacets jusqu'à la chapelle de Santa Cruz et le bois des Planteurs situé sur un plateau qui s'étageait à mi-hauteur entre la vieille ville arabe et, tout en haut dominant la ville et la baie, le Fort datant de l'occupation espagnole.

Tout le monde se connaissait et il se formait d'importants groupes de quinze ou vingt personnes où les femmes papotaient fanfreluches ou commérages ; les hommes discutaient de notre situation avec la Métropole, de la guerre, des derniers « évènements », du développement économique.

Le Fort et la Basilique de Santa Cruz vus de la Calère

Le Fort et la Basilique de Santa Cruz vus de la CalèreJe fus un élève moyen avec quelques écarts vers le haut ou le bas. J'étais fier de n'avoir redoublé aucune classe. Poussé par ma mère au Conservatoire de Musique en face de la maison, j'étudiai le piano pendant quelques années ; j'en fus éloigné par le solfège et un professeur qui m'écrasait les doigts sur les touches certainement par dépit, lassé de mes dons musicaux limités. Je fis aussi partie des louveteaux, puis des scouts durant de longues années ; j'en gardai une certaine candeur, au désespoir de mon père. Je subissais plutôt ces activités. Mais je me passionnai très tôt pour la lecture. Déjà, enfant, je feuilletais les gros dictionnaires et en faisais des découpages. Puis, j'eus droit aux volumes de la Bibliothèque Rose et Verte, la Comtesse de Ségur fut la première parque à ébrécher mes illusions sur la vie. On m'abreuva presque exclusivement de cadeaux et de prix livresques des collections Hachette et Hetzel, avec Rudyard Kipling, Jules Verne et Jack London.... J'appris qu'on pouvait lutter et conserver l'honneur dans l'adversité, que le courage et l'intelligence étaient toujours récompensés !! Après, je découvris les collections du Masque et du Saint. Mes lectures étaient très éclectiques et ce penchant ne cessa qu'avec mon mariage, lorsqu'il fallut vraiment entrer dans la carrière. Parallèlement, très jeune, je commençais à écrire un journal. Une fois, ma mère le lut : elle découvrit que je l'y avais copieusement maltraitée avec des attributs injurieux après une volée. J'eus droit à nouveau à une correction mémorable. C'est que ma mère, devenue forte femme, aigrie par mon père et quatre garçons difficiles, avait des principes rigides de morale et d'efforts : quelque bonne chose que fissent ses enfants (une bonne place en latin, un cadeau pour son anniversaire), ils ne faisaient toujours que « le quart de leur devoir » selon son expression. Elle disait souvent en espagnol et l'écrivait aussi à chaque anniversaire : « Mejorando con anos », meilleur ou plus grand avec les années... Alors que notre père tournait les yeux, indifférent à notre éducation, (il nous trouvait trop candides pour réussir dans la vie) elle corrigeait physiquement avec une certaine facilité, se défoulant sur nous. A la fin de mes études, lorsque je revins à Oran, il fallut lui attraper fermement les deux mains, la dominant de deux têtes, pour lui faire comprendre que j'étais devenu trop fort pour être encore giflé : il valait mieux me convaincre ou me supporter en silence. Cette dureté non dénuée d'affection était aussi la raison qui m'avait fait accepter d'interrompre le cours de mes études classiques au Lycée d'Oran pour aller dans une école technique professionnelle en France. J'y avais rejoint mon frère aîné qui m'avait précédé d'un an. Mon père nous y avait dirigés en prévision d'un renfort de main d'œuvre pour le magasin familial.

Ces années passées en France me furent profitables sur plusieurs plans : en premier lieu, je perdis le plus gros de mon accent du terroir ; j'acquis ensuite une éducation plus française et une connaissance de la métropole qui me permirent une réinsertion immédiate lors du rapatriement. Mais, en même temps, je coupai précocement mes amitiés d'enfance qui ne purent se rétablir plus tard. Je ne pus par ailleurs me lier beaucoup à mes nouveaux condisciples ; cela tenait davantage à ma personnalité qu'aux circonstances. Plus cérébral que convivial, liseur assidu, je m'impliquais profondément dans les mondes fictifs de mes lectures où je vivais intensément, alors que je n'arrivais pas à m'intégrer dans les conversations futiles d'adolescents qui me lassaient rapidement. Mes camarades découvraient vite ces différences et pour la plupart s'éloignaient de moi par une réaction inconsciente, ma présence devenant dérangeante. Je pratiquais cependant en équipe quelques sports ski, ping-pong, volley-ball et si je n'avais que peu d'amis intimes, je partageais une bonne camaraderie avec la majorité des groupes d'étudiants. Je fis partie de l'équipe de volley-ball, sport pour lequel j'étais passionné et devins dans l'équipe le spécialiste en rattrapage de balles perdues grâce à des bonds ou cabrioles spectaculaires. Le ping-pong avait aussi mes faveurs, discipline où les réflexes se développent rapidement, et où ma souplesse trouvait un terrain de prédilection. Mais je n'arrivais pas à vaincre le ski, malgré quatre années passées dans les Alpes. Pour m'excuser, je me suis persuadé que la faute en revenait au matériel antique et pesant qu'on me prêta et qui fut prélevé dans les rebuts inutilisés de mon correspondant, et surtout par défaut de moniteur. Il paraîtrait, d'après mes enfants, que j'ai toujours une position risible : la poitrine en avant, le derrière pointé en arrière, les bâtons brandis au bout des bras écartés presque autant que les pieds !

Pourtant, un de mes plus beaux souvenirs de jeunesse se passe sur les planches, je devais avoir alors dix-sept ans : un dimanche hivernal avec quelques camarades nous avions décidé la veille de faire une sortie à ski, mais une tempête s'était levée et la plupart renoncèrent pour aller au cinéma. Il n'en resta que deux avec moi pour persister dans le projet. Nous gagnâmes par le petit train les hauteurs enneigées puis les tire-fesses. Le temps était devenu franchement exécrable : la neige tombait à gros flocons secs serrés, en tourbillons piquants se collant partout, aveuglante. Tout était blanc, laiteux, le froid vif. On ne voyait pas à dix mètres. Il n'y avait pratiquement personne sur les pistes. Nous fîmes deux petites descentes en aveugles, nous guidant les uns les autres par nos cris sur des pistes que nous connaissions assez bien. Le vent glacé plaquait la neige sur le visage, sur les lunettes ouvertes qu'il fallut bientôt enlever. En bas, nous apprîmes que les tire-fesses s'arrêtaient et que le petit train déjà parti, ne remonterait pas. Notre rentrée au bahut, sévèrement surveillée devait se faire avant 18h30 : nous étions coincés ! Ou nous faisions du stop, très aléatoire avec ce temps et le peu de monde sur les routes, ou nous rentrions à pied ou à ski. Un de mes camarades était un peu casse-cou (quelques années plus tard d'ailleurs, il s'engagea pour l'Indochine où il perdit un oeil et une jambe sur une mine) ; il voulait rentrer à ski, connaissant la direction à prendre, car il avait déjà fait le trajet par beau temps. N'ayant pas le choix, nous décidâmes de le suivre et pour nous réchauffer avant le raid de plus de vingt kilomètres vers la vallée, nous nous réconfortâmes d'un grog bien tassé. Et nous voilà partis dans la tourmente, inquiets, comme des explorateurs. Il avait été convenu de s'attendre et de rester groupés le plus possible ; mais, très vite, soit que je ne pris pas la bonne direction, soit que je glissai moins vite (ou plus vite ?! ), je les perdis rapidement dans les bourrasques blanches. Commençait alors pour moi une véritable épopée ! N'étant pas un skieur chevronné, il ne m'était pas possible de virer ou de m'arrêter à volonté ; lorsque la pente était rapide, j'étais obligé bien souvent de me jeter à terre pour m'arrêter, car je ne pratiquais pas les arrêts brutaux les dérapages sur carres, skis parallèles. D'ailleurs, à cette époque, le chasse-neige était roi et la technique la plus courante était le stemm. Le christiania, sur des planches en bois de dix kilos, larges de quatorze centimètres et longues de plus de deux mètres, bien que fartées à chaud à la main, m'était presque impossible. Mais, tout au moins au départ et sur bonne neige je glissais et me dirigeais tant bien que mal. Justement, la neige fraîche était excellente, poudreuse. Parti le dernier, je suivis d'abord leurs traces, puis leurs cris de plus en plus lointains et me retrouvai seul dans le blizzard, dans la neige tourbillonnante, sans aucun point de repère, comme Amundsen au pôle sud ! Il ne me restait qu'une chose à faire : avancer, suivre la pente, sachant à peu près la direction. Excité, je me lançais et bientôt emporté par la vitesse dans la solitude du blizzard, il ne me fut plus possible de contrôler ma trajectoire ou mes arrêts. Je filais la tête en avant, les yeux écarquillés, déchirés par les flocons aigus, cramponné à mes bâtons, tanguant, sautant en équilibre instable, inventant des figures et des techniques nouvelles pour négocier des virages ou contourner des reliefs. Je traversais des bois, fouetté par les branches basses des mélèzes au milieu desquels je passais comme une flèche. Peut-être que par miracle, eux-mêmes étonnés s'écartaient de moi à la dernière seconde, effrayés par ma vitesse. Et je tenais ! J'étais halluciné, dans un état second, Je me rendais compte qu'un obstacle surgi brusquement devant moi pouvait m'aplatir comme une crêpe, mais je ne pouvais pas freiner, ni ne voulais m'arrêter. J'étais transporté, au physique comme au moral ! J'étais volontaire, tendu de toutes mes fibres, comme un fauve bondissant. Je réussissais des choses incroyables, hurlant en m'enlevant en l'air des monticules, me rattrapant sur un ski, me rétablissant en pleine vitesse, évitant l'obstacle de quelques centimètres ; je coupais au moins à deux reprises la route en lacets qui descendait au village, sautant les talus. J'étais un véritable dieu, le dieu de la tempête ! J'étais la tempête, j'étais le vent, j'étais la neige aveuglante et folle. Toutes les ressources de mon corps de jeune athlète de dix huit ans étaient mobilisées et répondaient au centième de seconde, exécutant d'instinct les mouvements qui assuraient l'enchaînement des manœuvres sans que je les commande, n'en ayant pas le temps. J'arrivais enfin dans des lieux déjà connus, d'où je me dirigeais vers le village. J'étais écarlate, les yeux brûlés, en nage malgré le froid, mais je ne tremblais pas, extatique une lueur de folie dans les yeux. Quand j'arrivais au portail du lycée, je trouvais mes deux camarades avec le surveillant général dans une conversation animée à mon sujet, prêts à lancer une expédition à ma recherche. A ma vue, ils s'arrêtèrent, bouche bée : je leur faisais l'impression de revenir effectivement du pôle sud après un an d'hivernage ! Le surveillant m'emmena à l'infirmerie, seul endroit où on pouvait obtenir du rhum et me fit avaler un bon grog pour me remettre. Mes camarades étaient eux arrivés depuis longtemps en voiture, ramassés transis sur la route. J'avais été le seul à réussir complètement l'exploit de vivre, de traverser la tempête.

Je ne sais pas si, dans toute existence, il y a de semblables fulgurances : quand l'on se sent transcendé, où l'on décolle de la condition humaine pour commander, dominer la nature et les évènements ; où l'on s'oublie chose la plus difficile, ne faisant qu'un avec le temps et la matière, perdant toute conscience qui n'est pas sensitive, sinon sensuelle. Ce sont ces moments qui peuvent éclairer une vie par ailleurs médiocre, par l'intensité et la pureté des sensations. N'est-ce pas cela être un dieu ? Gide disait qu'il se refusait à redescendre ! J'ai connu d'autres moments d'exaltation du même genre dans ma jeunesse, à cause de tendances mystiques ou peut-être schizophréniques, qui sait ? Au printemps vers la même époque, mon correspondant m'emmena avec sa famille faire un pique-nique dans les magnifiques bois qui recouvraient le plateau montagneux vers la Suisse. Saisi par la majesté des grands arbres et de la futaie, je m'isolai pour observer et écouter la foret. Soudain, mû par je ne sais quelles réminiscences mythologiques, j'enlevai tous mes vêtements ne conservant seulement que des chaussures et me mis à courir dans les sous-bois. Je galopai, gambadai, sautai les arbres morts comme un faune, surprenant le chant des oiseaux et peut-être même une biche, traversant les bosquets et les rayons de soleil qui perçait par endroit les frondaisons profondes et secrètes. Le temps s'était arrêté ; je ne vivais que par mes yeux et mes oreilles, le reste de mon corps était insensible. Perdu dans la forêt profonde, transfiguré, je m'allongeai enfin sur la mousse à bout de souffle, les bras en croix, regardant défiler les nuages au travers des cimes ondoyantes, appelant de toute mon âme une déesse de l'amour pour partager mon extase et mon désir physique de communion. Personne ne venant, je me décidai à regagner le monde décevant ; je retrouvai difficilement mon chemin et surtout mes vêtements, me rapprochant avec précaution de la civilisation pudique. Mon correspondant me pinça la joue d'un air complice : « Mais, où étais-tu donc passé, mon ami ? ».

Une autre fois encore, bien plus tard, les forêts m'ont inspiré l'extase. Militaire en Allemagne je faisais partie d'une patrouille en manœuvre. Éclaireur isolé je débouchai soudain dans un bois de je ne sais quels arbres peu communs : les troncs étaient immenses, droits, parfaitement verticaux, de couleur jaune d'or ; le sol était recouvert de leurs feuilles pareillement dorées, comme l'était le feuillage altier, léger et abondant dans les cimes. La lumière solaire, palpable, jaillissait d'en haut, transformée en raies d'or inclinées et divergentes au travers des colonnes irisées auréolées d'une luminosité diffuse, minérale. C'était féerique ! Je fus submergé, abasourdi par une telle beauté surnaturelle et restai pétrifié sous le charme pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'arrive à la file la patrouille des fantassins qui traversèrent la vision sans même lever les yeux de leurs souliers, ce qui me laissa sidéré ! Était-ce une question de sensibilité personnelle, que la beauté est dans l'œil, qu'elle n'existe pas par elle-même, qu'il lui faut une chambre de résonance pour commencer à vibrer. La beauté est-elle un sentiment humain, individuel, ou est-elle une qualité naturelle des choses matérielles ? D'où vient la première vibration, d'une manifestation de la nature ou d'une réaction sensitive humaine ? S'agirait-il d'une qualité sensuelle diversement possédée et ressentie ? Mais de toutes façons, pour que la beauté soit, il faut, il est indispensable qu'il y ait une conscience, un être doué de conscience pour la contempler. Elle ne peut exister par elle-même, car c'est un sentiment et la nature se contente d'être, insensible, non animée. Je pense que l'harmonie est un hasard, une conséquence implicite de la diversification de la matière. La beauté du monde n'est pas belle pour une fin, comme l'est le plumage des oiseaux ou l'aile du papillon (sa beauté serait alors prédestinée à l'homme). Elle n'est pas voulue, elle n'est qu'un accident, qu'une coïncidence et lorsqu'elle est observée, alors seulement elle déclenche une réaction spirituelle car elle est totalement dépourvue d'esprit, comme morte et non avenue ; jusqu'à ce que l'homme et lui seul par ses facultés l'anime et l'exalte.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique